デッサン力はあったほうが良いですか?

うまく描いたように見えれば、デッサン力はなくてもよいのではないですか。

ただし、基本であるデッサン力を身に着けることで、本当に表現したい作品が描けるようになりますよ。

せっかく「面白い発想」、「素敵な色使い」、「カッコイイ構図」、素晴らしい絵を描いているにも関わらず・・・

ほんの少し「形が変・・・」「デッサン力が無い」ということで、100%実力を出し切れていない作品を見てしまうと「勿体無い!」と感じてしまいます。

そこは、描いている本人もわかっていて、「もっと、こう描きたい!」「もっと、こう表現したい!」

とジレンマを感じているのではないかと思います。

私も、自分の思いが100%表現しきれないので、妥協して、完成させてしまうことがあります。

中級者の方が壁を超えるためのお話をしたいと思います。

デッサン力なんて、なくても大丈夫だよ・・・という声を聞くこともあるのですが・・・

必要最低限の基本のデッサン力を身に着けことは、損なことなくメリットしかないと断言できます。

必要最低限のデッサン力があると、どんな良いことがあるんですか?

なので、デッサンに限らずですが、「基本」を身に着けておくと、役に立つということですね。

モチーフのメリット、デメリットを理解しよう

モチーフには2通りありますが、それぞれのメリット、デメリットはわかりますか?

それぞれのメリット、デメリット?

考えたこともありません(笑)

大きく分けると、モチーフは、この2種類になります

- 2次元の写真などを使って描く(2D)

- 3次元の現物モチーフを使って描く(3D)

絵画教室などでは、立体モチーフを並べ、見ながら描くことが多いと思います。

反対に家で描きたいモチーフがない場合、パソコンで描きたいモチーフ探して、見ながら描くという方が多いのではないでしょうか。

デジタルのモチーフを描くのと、目の前のモチーフを描くのでは、どっちが良いと思いますか?

デジタルのモチーフと実物モチーフ、どちらが良いのでしょうか?

じゃあ、デジタルでも実物モチーフでも、どちらを使っても良いのですか?

ただし、それぞれのモチーフの特徴を理解して、目的に応じて使い分ける必要はあります。

実際に目の前にある物を描いてみることで、そのものの存在感に、改めて気がつくと思います。

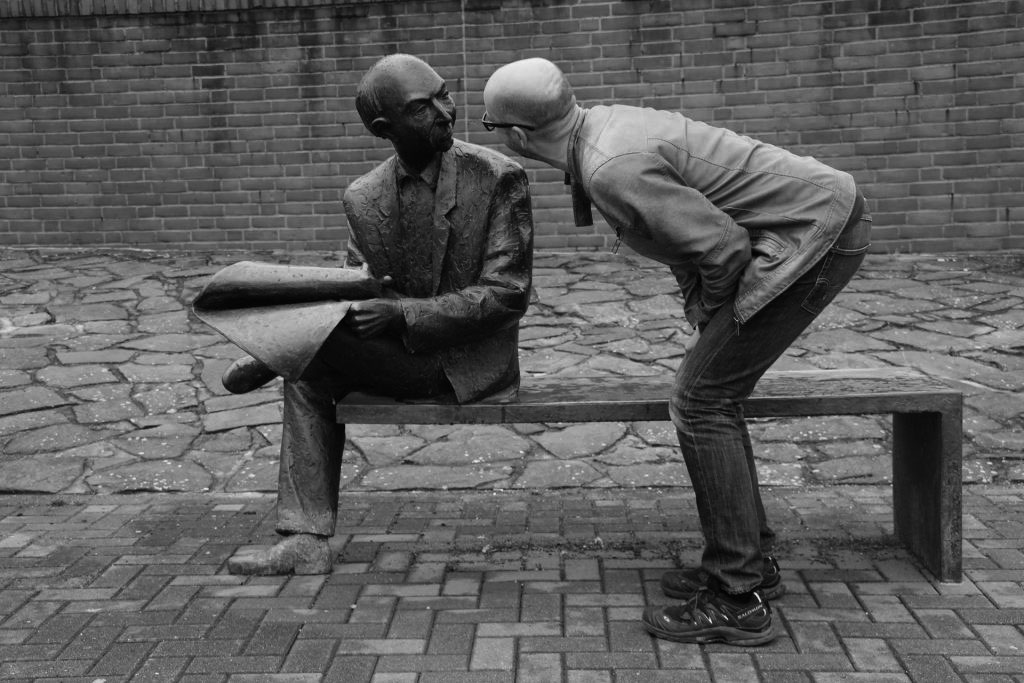

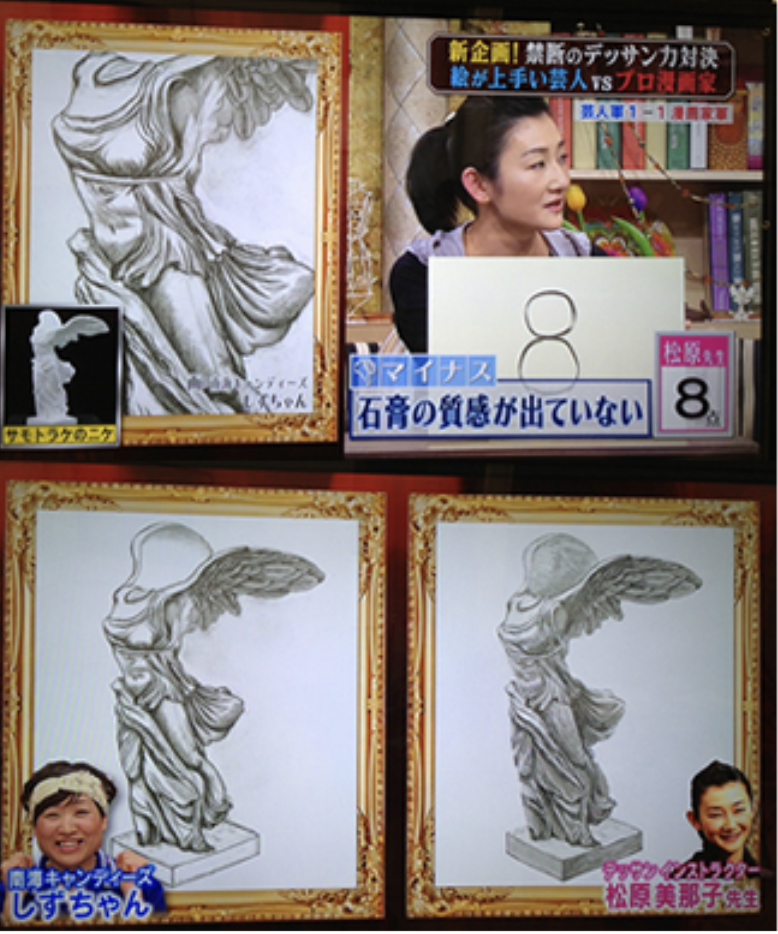

特に、石膏像はチャンスがあれば、像の目の前に座ってスケール感を感じてみて欲しいのです。

私自身も、初めて等身大のニケの石膏像を見上げるようにして見た時・・・

ものすごい迫力に衝撃を受けたこと、今でも覚えています。

手のひらに乗せられるほどの大きさのモチーフとは、比べ物にならないほどの「何か」を、あなたも感じられるはずです。

この「存在感を感じながら描いた絵」と「存在感のない写真を描いた絵」では、人に伝えるパワーが絶対に違うはずなんです。

きっと、オリジナルの絵の持つ「存在感」や「何か」を感じることができると思います。

それから、紙と鉛筆でデッサンをしたことがないという方は、是非、アナログとデジタルの両方を試してみてください!

なぜなら、実際に描いたときの感触を体感し、筆圧や微妙なタッチの違いを知っておくと、「こんな風に描きたい!」と思った時に、イメージ通りの的確なツール選びができますし、表現の幅も広がるので、より豊かで、リアルな表現が出来るのです。

以下の記事も参考になると思います。

⇒「デジタル」と「アナログ」デッサンを描く上での表現の違いとは?

・モチーフの存在感を感じながら描いてみましょう。

壁を超えるために石膏像を触ってみましょう!

石膏像をみる機会がなければ、街中にある「像」を近くで眺めてみましょう。

「石像」や「銅像」などは、駅前の広場や、公園、大きな商業施設やデパートの前、普段目にも止らずにいるかもしれませんが、街中に案外あるものです。

「石像」や「銅像」を見つけて、もし、触れるようなら、実際に触って手で感じる凹凸の感覚、素材の質感なども味わってみましょう。

目を閉じると、より手のひらに感じられる感度もあがります。

そして、奥行きがどのくらいあるのか?

幅に対して高さは?など、

頭の中で立体の全体像をイメージできると良いですね。

触ろうと思ったこともなかったですが(笑)

全体像をイメージする力、これは「空間認識力」とも言いますが、すごく重要な能力です。

例えば、IQの高い人・勉強やスポーツで良い結果を出す人は「空間認識能力」が高い傾向にあると言われていますが、

物体のある「場所」「向き」「大きさ」「形」「速さ」「物体同士の間隔」などを素早く正確に認知することができる人は、自分やモノが置かれている状況を瞬時に3次元(幅・奥行き・高さ)で認識できるので、スポーツや算数・理科で良い成績を上げやすい傾向があるようです。

他にも空間認識能力の例としてよく言われているのは・・・

- 地図を見て、地形を把握し目的地までの方向・距離感を理解する

- 立体の展開図を見て完成した形がイメージできる

- キャッチボールで狙った場所にボールを投げる

- バスケットボールでゴールを決める

- クレーンゲーム・・・などがあります。

なぜならば、3次元の立体を把握し、それを2次元の平面に表現するのに、重要なことは「立体を正確に把握すること」だからです。

石膏像や銅像の立体を正確に把握する

- どのように置かれているのか?

- どういった形なのか?

- 複数の立体であれば、位置関係はどうなっているのか?

これらを空間的に捉え理解することは、絵を描くうえで、とても重要な力です。

そして、2次元の紙の上に描くのですから、3次元をしっかりイメージできていないと、表現が曖昧になってしまったり、立体を表現しきれないのです。

因みに、空間認識能力は「視覚・聴覚と右脳の連携」によって発揮されると言われていて、イメージ力や想像力が刺激されるため右脳活性化にも役立つと言われています。

右脳は芸術脳と言われていますが、こんなところが関係してるんですね。

・実際に触って手で感じる凹凸の感覚、素材の質感なども味わってみましょう。

デッサンにも空間認識力が必須です

デッサンがうまくなるためには

- 目の前のモチーフを描く場合は「3D(立体)→2D(平面)への変換」

- 2D(平面)の画像モチーフから2D(平面)の絵を描く場合は「2D(平面)→2D(平面)への変換」

これができるようになる必要がありますね。因みに、一般的には後者の方が、描きやすいと感じる人が多いように思います。

なぜならば、写真をみて描くほうが、初心者の方が初めに壁を感じる「形をとる」という工程が、比較的簡単にクリアできるからです。

ただし!平面の画像モチーフを見ても、立体が把握出来ていない(空間認知出来ていない)場合には、アウトラインの形がうまく描けたとしても、中身の立体を描き起こすことが難しく感じるかも知れません。

どういうことでしょうか?

私は、デッサンを描く時に「見る力」がとっても大事とお伝えしています。

極端に言えば、「描く力」よりも重要です。

「描き方」は理論で解説できることが多いのですが、この「見かた」に関しては「空間認知能力の差」による個人差もあるので、理論で解説しても、なかなか理解が難しいのです。。

実は、「見える人と見えない人」がいるんです!

幽霊みたいなお話になってきましたね(笑)

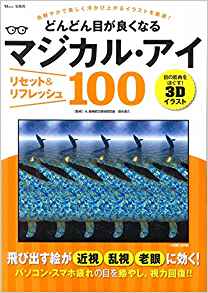

ミラクル3Dアイとか、マジカル3Dアイとかいう、目を鍛えるアートがありますが、あんな感じで考えて貰うと分かりやすいですね。

まったく見えなかったものが・・焦点が合うと急に「見える!」という瞬間が訪れます。

同じように、絵を見せられても、立体が見える人と、見えない(判断できない)人がいる。ということです。

「見る力」を身につけて、ここが「見える」ようになると、デッサンは、一気にステップアップできます。

それが、見てるのに見えないということですね!

ちなみに、マジカルアイ、あれ苦手なんです~

いくらやっても全然見えないんです・・・

立体を把握できないというのは、そんな感じをイメージして貰うといいですね。

なんとなく伝わったでしょうか??

「立体が見えている人」は、<平面→平面>のモチーフで描いても、まったく問題ありません。

でも、「立体が見えてない人」が平面→平面で描くと、立体が出せません!なぜなら「見えていないから!」なのです。

だから・・・デッサンは「見る力」を身に着けることで一気にステップアップすることができるのです。

壁を超えるために空気感を感じてみる

彫刻家は、立体像を作る際、モチーフそのものの形だけでなく、周りにできる空間がどう変わるのか?

周りの空間にどう影響するのかまで、考えながら作ります。

考えたこともなかったです。

そんなことまで考えて作ってるんですね~!

紙の上のデッサンでも空間を表現することができるようになるのです。

まったく、意味がわかりません(笑)

でも、空気感は、誰でも見えるようになるんですよ。

紙の上に立体が生まれることで、空気の流れが変わる。

これが、平面の絵の中にも感じられるようになるのです。

立体が存在することで、光が遮られ、影ができる。

テーブル面が柔らかい素材であれば、モチーフの重さによって凹む可能性もあるし、鏡のような反射する素材であれば、映り込みが生まれることもある。

いろいろなことが繋がって、初めてリアリティが生まれてきます。

「触れそうだね」ということになります。

絵を描く時にも、モチーフだけを見るのではなく、モチーフが存在することで、生まれるその周りの状況までもを細かく理解し、空間に対してモチーフがどのように存在しているのか?を考えて描くのです。

特に石膏像の場合、単にアウトラインの形が合っていたとしても、立体を掴みきれていないと、その像が持つスケール感までを表現するというのは、なかなかすぐにはできないものです。

誰でも練習していれば、「デッサンの目」といわれる「見かた」が分かる瞬間が来るので、ぜひ、楽しみにしていてくださいね^^

マジカル3Dアイが見えた~~~!!!というのと同じ感覚だと思います(笑)

壁を超えるために人体モデルを描いてみましょう!

人物画もまた、スケール感を感じられるモチーフです。

私たちは、毎日「人体」を目にしてはいますが、いざ描こうと思うと、なかなかうまく行かないものです。

また、モデルとして前に立ってもらうと、いろいろな感覚を覚えると思います。

2次元のものからは感じ取れない「存在感」を感じられるはずです。

当然のことながら、人物はある程度の、大きさや重さがあります。

表面だけではなく、身体の形は裏側に続きます。

そこに居るだけで、その場の空間や空気が変わります。

目には見えませんが、感じ取れるものがあると思うのです。

写真であれば、いつでも見返せるという、気の緩みが出てきますが、モデルを目の前にして描いてみると、一瞬一瞬の動きや、光によっても刻々と変化する陰影など、見逃さないようにしようとする緊張感が生まれます。

その一瞬に、描き手が何を見ていたのか?

何を感じていたのか?

それが現れるのが「デッサン」なのかなと思います。

「人物デッサンの描き方」に関しては、また改めて解説する場を作りますが、まずは「描いてみる」ということ、「観察してみる」ということ、そして、ぜひ、「存在感」を感じることににチャレンジしてみてください。

・一瞬一瞬の動きや、光によっても刻々と変化する陰影など、よく観察してみましょう。

・静物とは違う緊張感があるので、この緊張感を感じようとしながら描いてみましょう。

紙のサイズを変えるだけで変わるもの

もし、石膏像や人物をデッサンするチャンスがあるのであれば、大きな紙を持っていくことをおすすめします。

木炭 紙大(650×1000cm)くらいの大きな紙に、腕を思い切り動かして描くのは、とても気持ちが良いですよ。

普段、PCの画面サイズで描いていると、大きく手を動かすという経験は、あまりしないと思いますので、紙を大きくするだけで、「腕」を動かすストロークが大きくなりますので、描く線も変わってきます。

そして、もしかすると真っ白い大きな紙を目の前にしたとき、圧倒されるという経験をするかも知れません。

しかし、そういった一瞬の躊躇も経験値を広げる一つです。

勇気を出して線を描いてみてくださいね。

それから、鉛筆の代わりに木炭でもいいですし、コンテや色鉛筆などで素材の持つ感触を味わいながら、時には手を汚し描くことを楽しんでみるのも良いものですよ^^

思い切って描き出すことで、きっと新しい発見があり、どんどん楽しく描けるようになってくるはずです。

いかがでしたか?

今回は、少し伸び悩んでいるという方に向けて、何かヒントになることがあればと思い書いてみましたが、参考にしていただける部分があれば嬉しいです♪^^

・実物モチーフで「存在感」を感じながら描いてみましょう。

・モチーフを実際に触って手で感じる凹凸の感覚、素材の質感なども味わってみましょう。

・物の周りに流れている空気感を感じてみましょう。

・人物モデルをデッサンしてみましょう。

・大きな紙に描いてみましょう。

きっと、いつもと何か違う感覚を得ることで、今の壁を超えることができるようになるはずです。

マジカル3Dアイも見えない時は、どうやっても見えなくて、悩みますが・・・(笑)

見えるときは「あ!見えた!!」って、一瞬ですよね。

そして、一度、見えてしまえば、他の作品を見ても、見えるようになっているものです。

デッサンの壁も同じような感じで、いろいろ試してみると、ある日、ある時、「あ!見えた!描けた!」という時が訪れます。

すると、本当に見える世界が変わるのです!

今よりもっと描けるあなたになって、あなたにしか描けない絵を、たくさん生み出してくださいね^^

壁を超えるためには、客観的に作品をみるという方法もあるのですが、また、別の記事でご紹介したいと思います!

壁を超えるためには以下の記事も参考になると思います。

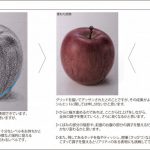

林先生の初耳学に出演

林先生の初耳学に出演 中田敦彦さんの絵にアドバイス

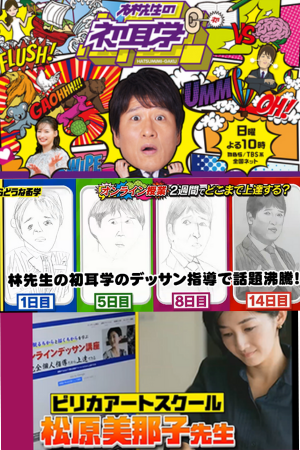

中田敦彦さんの絵にアドバイス しずちゃんの絵にアドバイス

しずちゃんの絵にアドバイス 著書のデッサン本がYahoo!ニュース掲載されました

著書のデッサン本がYahoo!ニュース掲載されました